Pour garder les idées claires !

Tradidi quod et accepiUn demi-siècle

Un demi-siècle

au service de la vérité

Le Courrier de Rome, fondé en 1967, éclaire les fidèles en défendant la doctrine immuable de l’Église face aux attaques progressistes.

Par des analyses précises et des réfutations rigoureuses, il offre un guide sûr pour discerner la vérité et rejeter l’erreur.

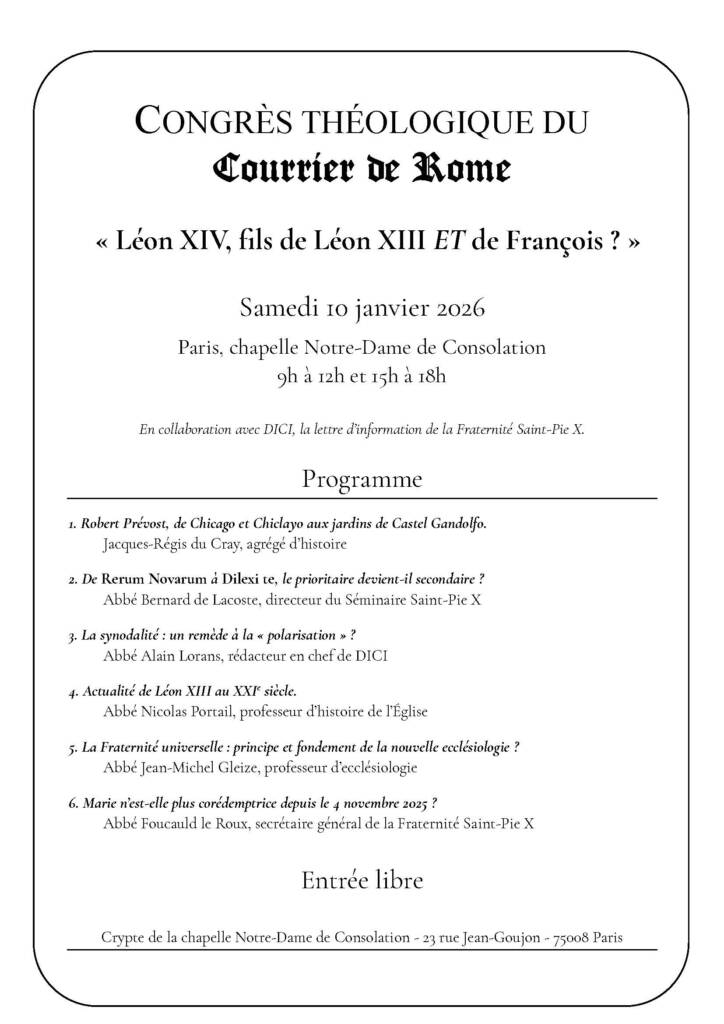

Depuis 1988, avec plus de 50 ouvrages publiés et des congrès internationaux reconnus, le Courrier de Rome reste un phare dans la tempête de la crise ecclésiale.

Nos derniers numéros

-

0,00€ – 4,00€Plage de prix : 0,00€ à 4,00€ Je prends ! Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit

-

0,00€ – 4,00€Plage de prix : 0,00€ à 4,00€ Je prends ! Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit

-

0,00€ – 4,00€Plage de prix : 0,00€ à 4,00€ Je prends ! Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit

La boutiqueEcriture sainte, tradition et magistère...

Ecriture sainte, tradition et magistère...

Tout pour fortifier votre foi !

Nos derniers ouvrages

Pour nous soutenir

Faites un don !

Depuis que je lis le Courrier de Rome, j'ai les idées beaucoup plus claires sur les sujets qui touchent à l'Eglise.

Jacques-Marie T.

Penser avec l’Église